作品

海岸修復場-

作者:紀思寧

-

指導:

-

創作方式:設計

-

發表時間:2018

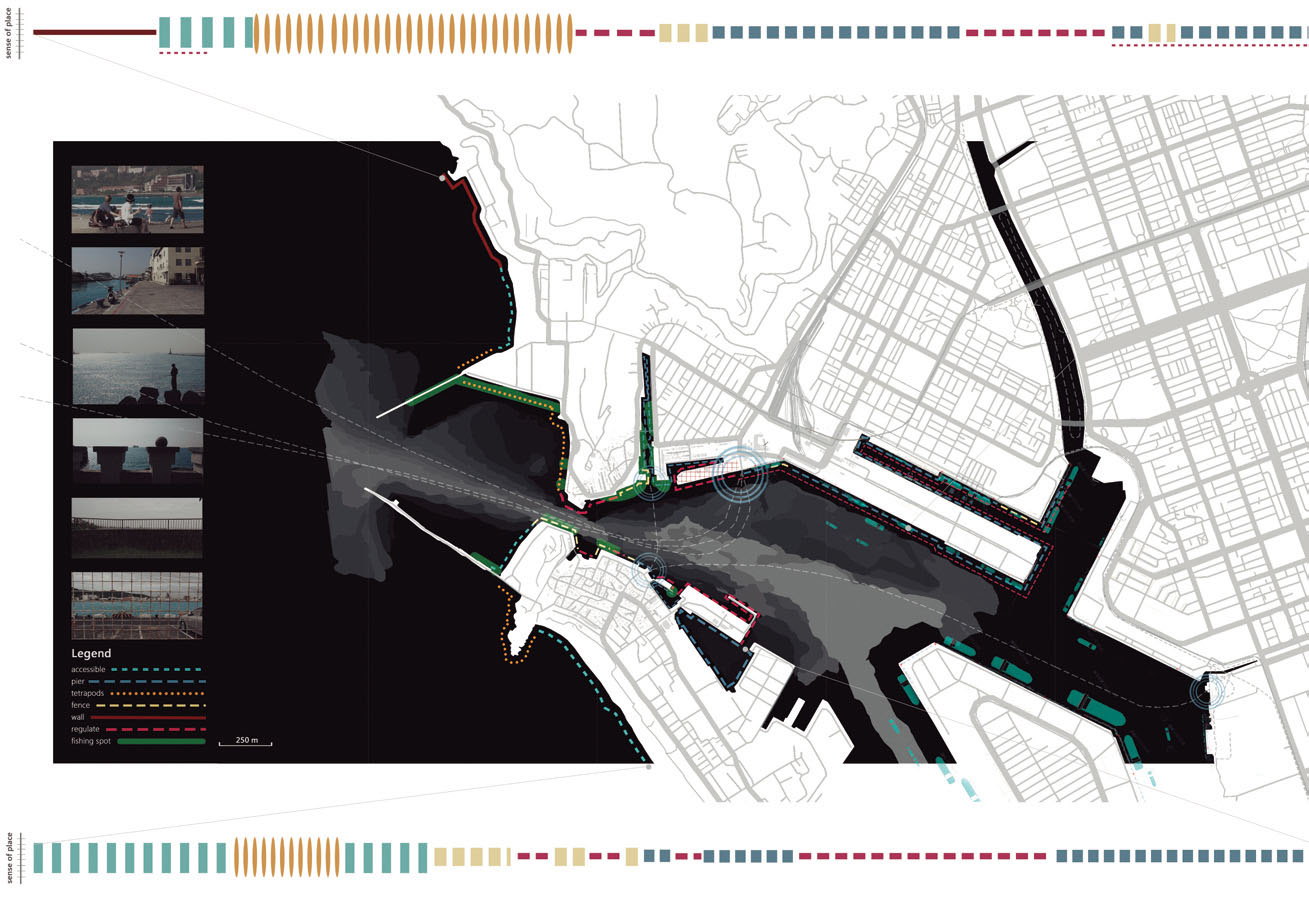

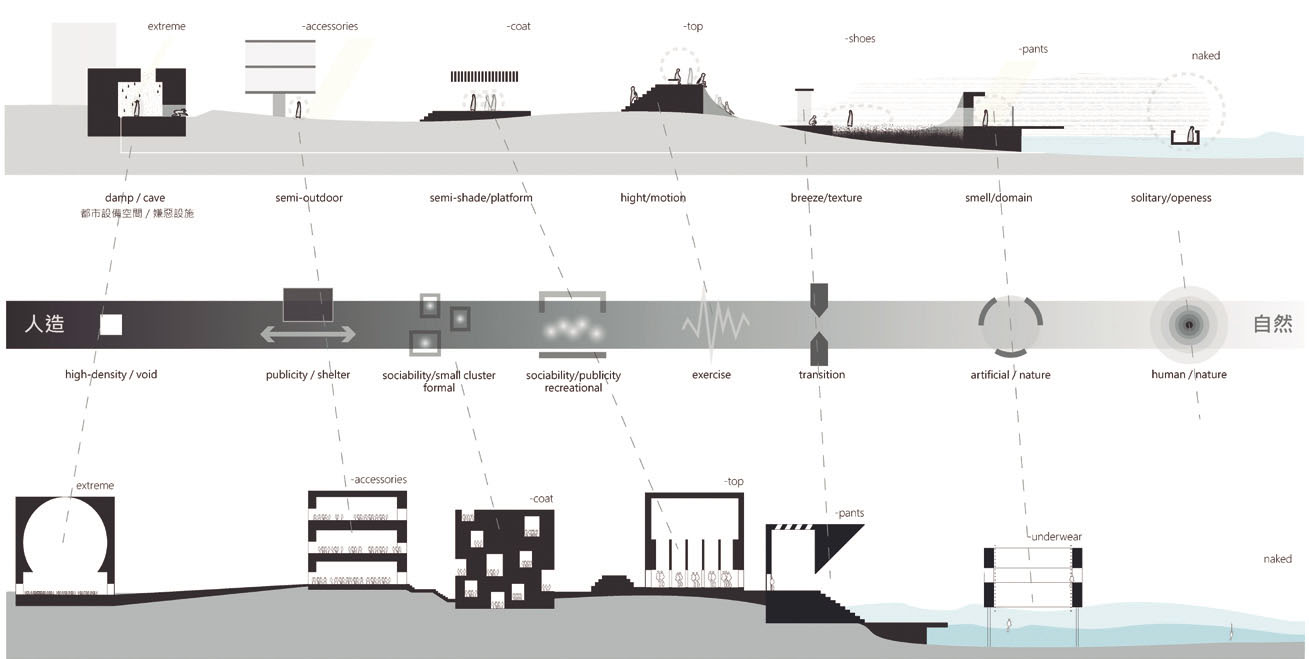

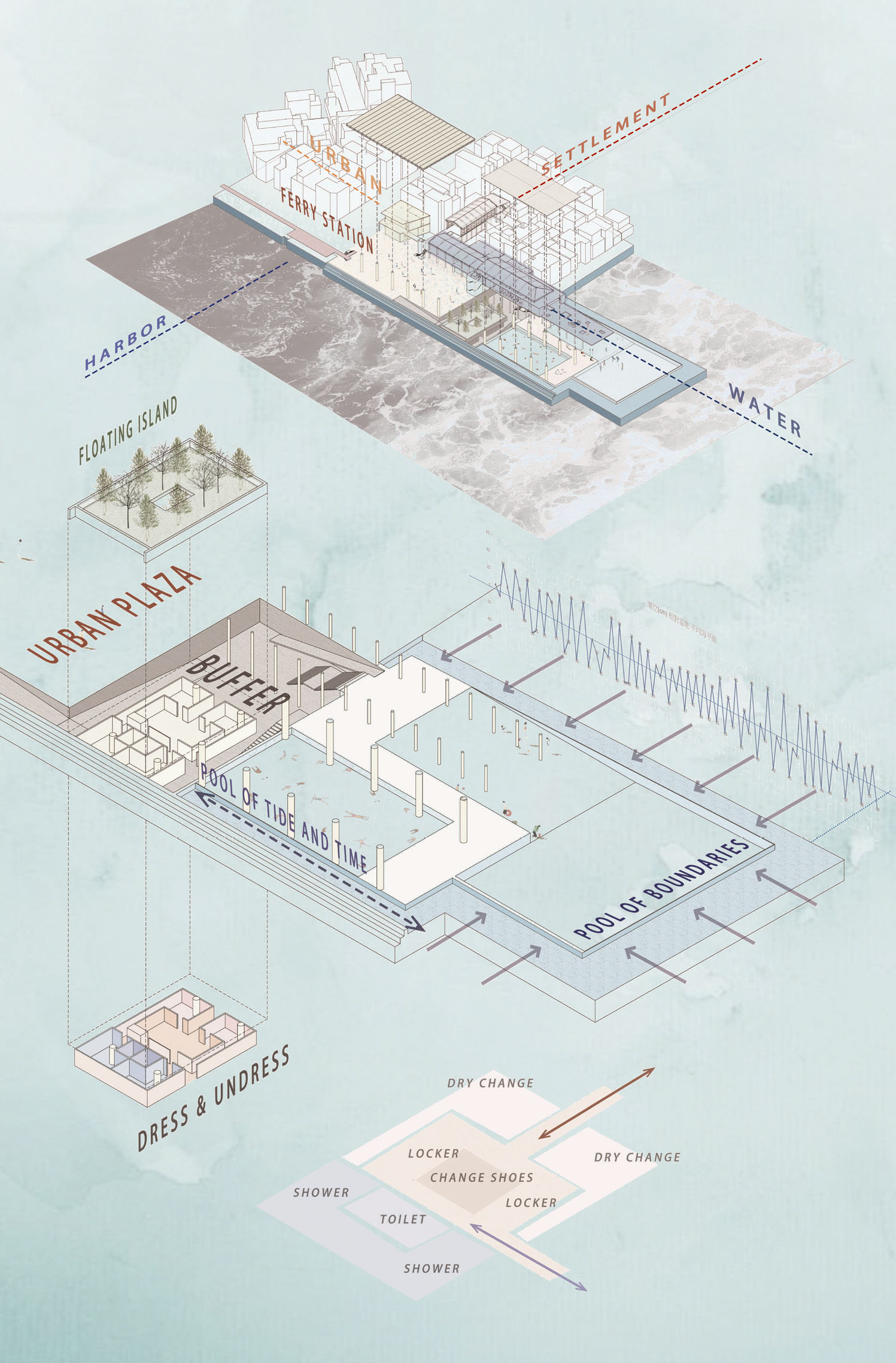

現代化的過程中,人類為了馴服還楊而創造出更長的海岸線,但真正能被我們所感知的海岸空間卻急遽減少。在台灣 1520 公里長的海岸線中,如今僅存不到百分之四十五的天然海岸。當人工化的海岸已成既定事實,該如何以輕的替代物介入,改寫現今被權力者所管制與符號化的臨港邊界?我試圖找回在維護生命安全之下我們所被剝奪的海岸經驗。

我以日治時期出現,曾盛極一時,卻因遠洋漁業發展不敷使用而沒落的鼓山漁港作為基地。 企圖找尋台灣眾多沒落的二級漁港在產業轉型之下的退場機制。哈瑪星至今仍保有從日治時期發展至今的痕跡,從舊有鐵道遺跡、成功躲過二戰轟炸的倉庫、隨著漁港出現的製冰工廠以及漁工聚落等,都在此地建構出獨特又複雜的都市脈絡。但這些歷史在當代卻成為此地公共空間以及基礎設施不足的包袱。

我希望能將擁有近百年歷史,而如今荒廢的舊漁會構造物在新舊文本的更迭之下轉換機能,當其原始的機能已隨著產業沒落而喪失,我嘗試以身體性的方式重新連結人與海的對話空間,創造出一種新型態的海岸體驗方式。